By Julien Boudet, Brian Gregg, Jane Wong, and Gustavo Schuler

What customers want and what businesses think they want are often two different things. Here’s what customers are looking for.

Anyone who has gotten an unsolicited and irrelevant offer related to something they’ve done online knows that creepy feeling that someone is watching me.

This kind of reaction is the third rail of today’s drive to personalize interactions with customers.

That’s a problem because, when done right, personalization can be a huge boon for retailers and consumers. Targeted communications that are relevant and useful can create lasting customer loyalty and drive revenue growth of 10 to 30 percent. The challenge is to personalize in a way that doesn’t cross lines and delivers genuine value and relevance. But how do you know?

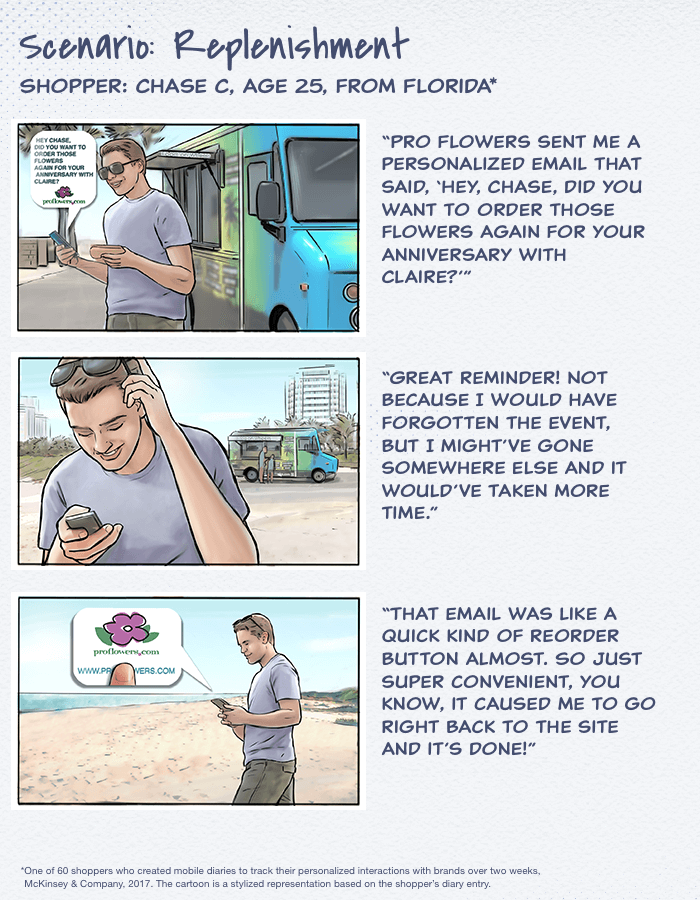

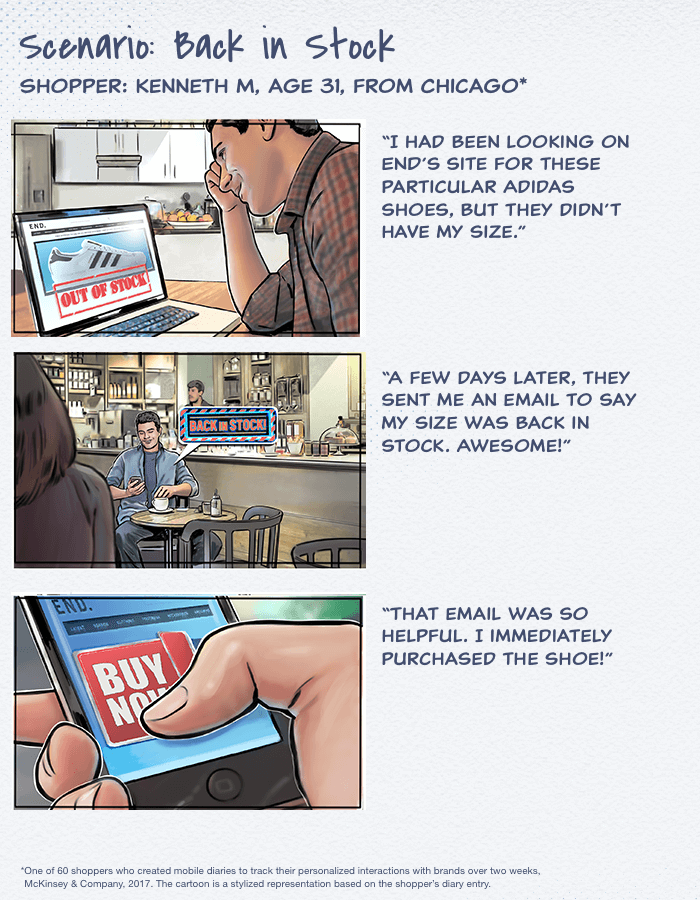

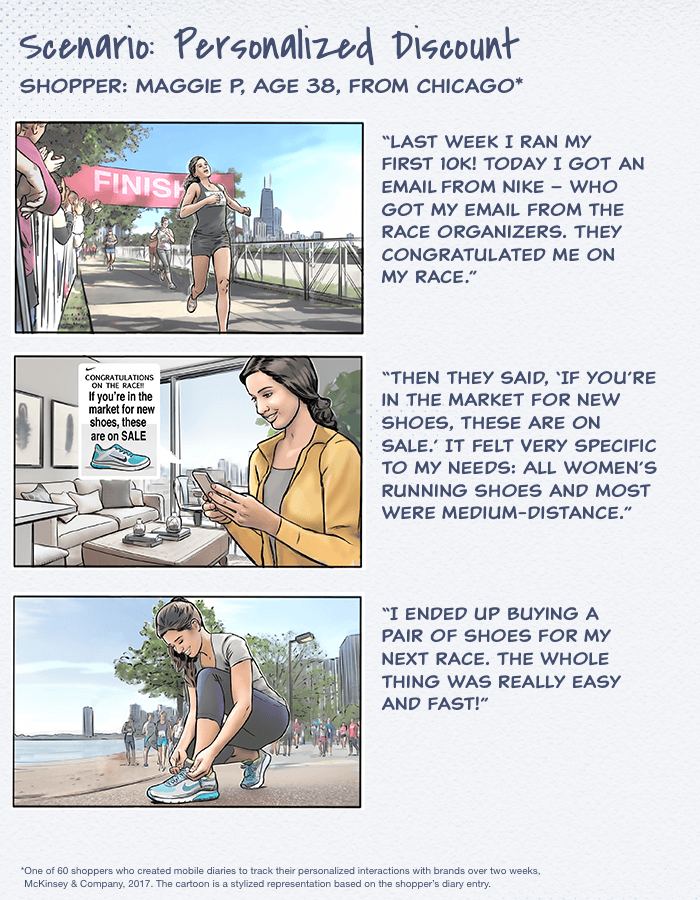

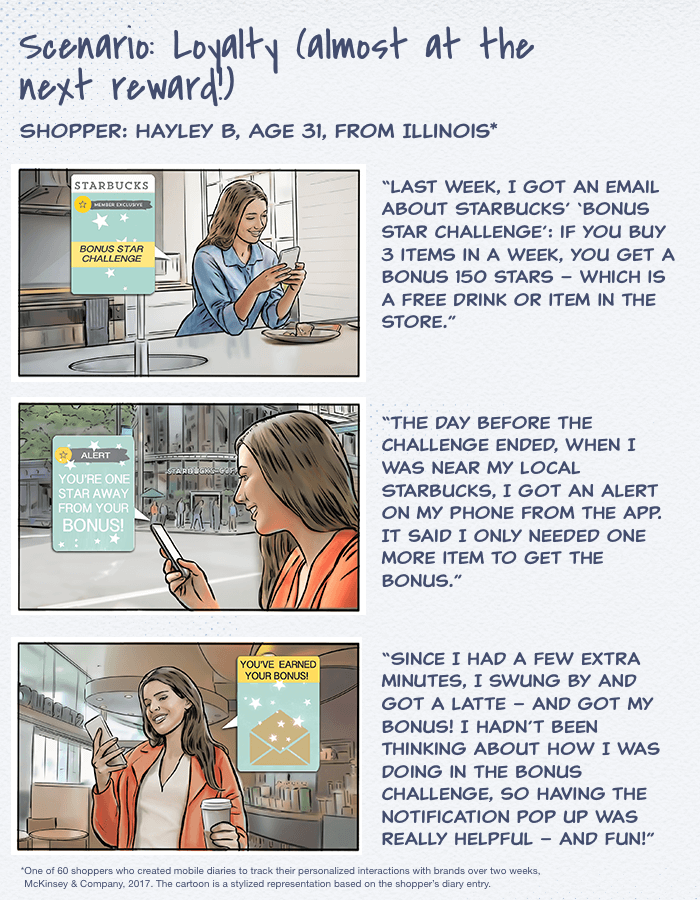

To better understand what customers really value, we asked 60 shoppers to create mobile diaries of their personalized interactions with various brands over two weeks. With over 2,000 entries in total, we were able to see what kind of personalized communication works for customers and what doesn’t.

Here are the five things that customers said they value when it comes to personalized communications:

1. Give me relevant recommendations I wouldn’t have thought of myself.

One of the most popular personalization techniques is to remind shoppers of items they browsed but didn’t purchase. Using a common digital-marketing feature called retargeting,

these reminders appear as ads on other websites the shopper visits or are delivered via email. Although an established technique, it is one with great potential for missteps and can easily come off as creepy or annoying if not executed thoughtfully. Shoppers don’t want to be constantly reminded of products they’ve already bought or searched for, especially if the ads appear either too soon, too frequently, or too late in the process.

One shopper found no value to an appreciation email she received after purchasing a puffy jacket. It recommended other similar jackets she might like. Regarding this product, you only need one. Why send an email for other similar coats?

she asked.

To provide something a customer might be interested in, companies need to use more sophisticated recommendation algorithms to offer complementary products or services instead of just the things the shopper has already browsed or bought. This might entail, for instance, suggesting a cocktail dress for someone who has just bought or searched for stiletto heels. Customers who browse at Nordstrom.com often get product recommendations for similar items in different product categories the next time they visit Facebook. Another effective tactic is communicating in a way that people actually talk to each other. The e-commerce clothing retailer Revolve, for instance, nudges shoppers this way: If you can’t stop thinking about it, buy it <3.

Finally, with any retargeting message, it’s important to observe who responds and who doesn’t, adjust the frequency accordingly, and cap the number of impressions for everyone, especially those who never respond—continuing to retarget these shoppers will only be annoying.

2. Talk to me when I’m in shopping mode.

When to send a message is just as important as what it says. Figuring that out requires taking a close look at behaviors, patterns, and habits.

A clothing retailer found that shoppers who visited one of their physical stores or the online store were more likely to open and respond to messages that were delivered either later on that same day or exactly a week later. Sending messages at those particular times meant the company was reaching people when they were either still thinking about shopping, or at a time when shopping for clothes made the most sense for their particular schedule. Previous order data can provide useful cues about activities such as ordering a gift for someone’s birthday or anniversary.

Getting the timing wrong virtually eliminates the chance for a purchase while potentially annoying the customer. For example, an Internet service provider figured out that a consumer had moved. But the company waited too long to reach out. It’s now been a month since I moved, so obviously I already have my Internet service hooked up,

the customer said.

3. Remind me of things I want to know but might not be keeping track of.

A highly effective way to become relevant to shoppers is through tracking specific events and circumstances they are likely to want to know about. This might take the form of a reminder when someone may be running out of an item purchased earlier, when a desired item is back in stock or on sale, or when a new style is launched for a product or category the shopper has repeatedly bought.

Retailers, however, should be careful to provide shoppers with a trigger for the targeted message. One shopper told us she received an Instagram ad for cat-themed socks, which she had purchased from the same retailer a year earlier. The shopper knew the retailer was trying to get her to repurchase, but there was no attempt to connect with her beyond the appearance of the ad.

4. Know me no matter where I interact with you.

Consumers expect retailers to connect digital messages with their offline experiences. For many organizations, this is particularly challenging, because it requires collaboration between disparate areas of the organization, such as store operations, event managers, PR, digital marketing, and analytics. Yet if done effectively, communications that seamlessly straddle both online and offline experiences—and provide real value—can make a customer feel a retailer really knows them.

When cross-channel communication involves using information that customers have not actively provided, retailers should try to supply information that consumers will find truly valuable. Starbucks, which uses location information from customers’ mobile phones, asks people who are about to place an order at a store that’s an hour away from their current location if they really want to place their order now, since the order will be ready (and getting cold) well before they arrive at the store. Most customers do not object to such location tracking because it offers them information they are likely to find helpful.

5. Share the value in a way that’s meaningful to me.

Loyalty programs and direct-purchase information can tell retailers what types of products an individual customer buys, how often he or she buys them, when they buy, and what product categories they never purchase. Many companies, however, fail to take full advantage of this information to personalize their discounts and communications to their loyal customers. Customer offers are an important way to build customer loyalty and prevent churn. Personalizing them (and often gamifying the experience) is a highly effective way to not only inspire purchases but also encourage new buying behaviors.

Starbucks’ bonus star challenge

is one such example. The company selects three particular items for loyalty customers to buy within a given week in order to qualify for bonus points that equal a free drink. These items are carefully chosen for each individual customer: two products they purchase frequently and one that leads them into a new, high-value category. If a customer, for instance, frequently purchases breakfast items, their discovery product might be a lunch item. If they tend toward healthier selections, the new item might be a salad.

What to do to ensure you’re not being creepy

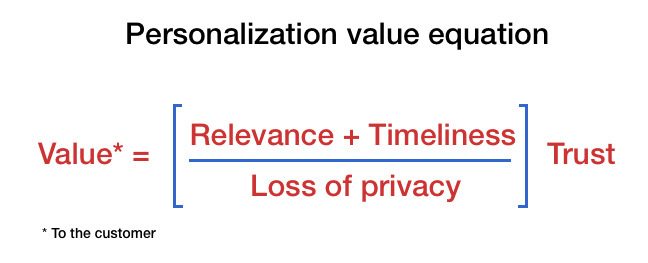

Any successful personalization effort hinges on the creation of messages and experiences offering a high degree of value to the customer. But how do you determine what’s valuable? To help answer this, we use a simple formula:

This formula shouldn’t imply an exact science when it comes to personalization. But it does highlight the key issues that executives need to address.

Customers see value as a function of how relevant and timely a message is in relation to how much it costs,

meaning how much personal information has to be shared and how much personal effort it takes to get it. Importantly, trust in the brand will boost overall value, though that can grow or recede over time, depending on the customer’s satisfaction with various interactions with the brand.

In navigating this value equation, we have found addressing the following questions helpful:

Are you infusing empathy into your customer analytics and communications design?

To truly build empathy for customers, companies must understand their diverse attitudes, shopping occasions, and need states and build them into an attitudinal segmentation. Such attitudinal segmentation then needs to be layered onto the customer database in order for companies to be able to act on it to deliver on relevant and personalized messaging. This is a step many marketers miss.

Additionally, companies should be crafting their customer analytics and communications based on the customer’s journey (the set of interactions a customer has with a brand to accomplish a task). We’ve found that focusing on the satisfaction customers have with their journeys overall drives far more growth than customer satisfaction with individual touchpoints.

Are you listening carefully for feedback on customer acceptance?

Leaders in personalization are constantly testing and learning to improve their communication and engagement with customers and to identify potential issues early. They do this by digging into both upstream (likes, opens, clicks) and downstream (conversions, unsubscribes, ROI) engagement metrics. They use this information to get a better understanding of the value of the customer, for instance, how much the customer will spend relative to the cost of moving them from less engaged to more engaged.

On the flip side, they can also evaluate the economic impact that negative activity, such as unsubscribes and app notification blocks, has on a customer’s lifetime value. This allows them to more accurately appraise campaigns. For example, if one particular communication brings in twice the revenue but also elicits twice the unsubscribe rate as another communication, they will be able to determine which one is more valuable.

While data and advanced analytics play a crucial role in understanding shopper behavior, qualitative listening tools are also critical. Regular engagement with an ongoing shopper panel, for example, and ethnographic research and observation can offer valuable, in-depth, attitudinal feedback on the impact of personalized communications. Close monitoring of social media helps with the quick identification and resolution of potential problem areas.

There’s no question that doing effective personalized marketing at scale is a sizable challenge. Companies that deliver customers timely, relevant, and truly personal messages, however, can build lasting bonds that drive growth.

'Marketing' 카테고리의 다른 글

| [스크랩/마케팅/VMC] 마케팅이 틀린이유, IMC가 아니라 VMC다. (0) | 2016.10.05 |

|---|---|

| [스크랩/마케팅/노이즈] 한국선 안된다던 '포켓몬 고' 속초 상륙… 구글, 노이즈 마케팅? (0) | 2016.07.14 |

| [스크랩/마케팅/빅데이터] [Biz Trend] 데이터기반 똑똑 마케팅에 깐깐한 소비자도 지갑 여네 (0) | 2016.07.01 |

| [스크랩/마케팅/광고] [Insight] 예술성·임팩트·유행어…멋들어진 광고보다는 팔리는 광고가 필요해 (0) | 2016.05.27 |

| [스크랩/마케팅] [The Biz Times] 스타브랜드 6가지 요소 (0) | 2016.05.27 |