The Communication Process

Communication is the activity of conveying information through the exchange of thoughts, messages, or information, as by speech, visuals, signals, writing, or behavior.

Communication requires a sender, a message, and a recipient, although the receiver need not be present or aware of the sender's intent to communicate at the time of communication; thus communication can occur across vast distances in time and space. Communication requires that the communicating parties share an area of communicative commonality. The communication process is complete once the receiver has understood the message of the sender.

The Nature of Communication

Source Encoding

The sender, or source, of a communication is the person or organization that has information to share with another person or group of people. The source may be an individual (say, a salesperson or hired spokesperson, such as a celebrity, who appears in a company’s advertisements) or a non-personal entity (such as the corporation or organization itself).

In this Rolex ad Tennis Legend Roger Federer is a source since he appears as a spokesperson for the company.

Because the receiver’s perceptions of the source influence how the communication is received, marketers must be careful to select a communicator the receiver believes is knowledgeable and trustworthy or with whom the receiver can identify or relate in some manner.

The communication process begins when the source selects words, symbols, pictures, and the like, to represent the message that will be delivered to the receiver(s). This process, known as encoding, involves putting thoughts, ideas, or information into a symbolic form. The sender’s goal is to encode the message in such a way that it will be understood by the receiver. This means using words, signs, or symbols that are familiar to the target audience. Many symbols have universal meaning, such as the familiar circle with a line through it to denote no parking, no smoking, and so forth.

Message

The encoding process leads to development of a message that contains the information or meaning the source hopes to convey. The message may be verbal or nonverbal, oral or written, or symbolic. Messages must be put into a transmittable form that is appropriate for the channel of communication being used. In advertising, this may range from simply writing some words or copy that will be read as a radio message to producing an expensive television commercial.

In the adjacent ad published by DHL in a magazine, the message portrayed is quite clear. They have used a see through page to show the quickness in the delivery standards from one place to another. The person delivers a package from the man to the women as quickly as one turns over a page. That is creative marketing!!!

To better understand the symbolic meaning that might be conveyed in a communication, advertising and marketing researchers have begun focusing attention on semiotics, which studies the nature of meaning and asks how our reality—words, gestures, myths, signs, symbols, products/services, theories—acquire meaning. Semiotics is important in marketing communications since products and brands acquire meaning through the way they are advertised and consumers use products and brands to express their social identities.

Channel

The channel is the method by which the communication travels from the source or sender to the receiver. At the broadest level, channels of communication are of two types, personal and non-personal. Personal channels of communication are direct interpersonal (face-to-face) contact with target individuals or groups. Salespeople serve as personal channels of communication when they deliver their sales message to a buyer or potential customer. Social channels of communication such as friends, neighbors, associates, co-workers, or family members are also personal channels. They often represent word-of-mouth communication, a powerful source of information for consumers.

Personal Communication Non-Personal Communication

Non-personal channels of communication are those that carry a message without interpersonal contact between sender and receiver. Non-personal channels are generally referred to as the mass media or mass communications, since the message is sent to many individuals at one time.

Receiver/Decoding

The receiver is the person(s) with whom the sender shares thoughts or information. Generally, receivers are the consumers in the target market or audience who read, hear, and/or see the marketer’s message and decode it. Decoding is the process of transforming the sender’s message back into thought. This process is heavily influenced by the receiver’s frame of reference or field of experience, which refers to the experiences, perceptions, attitudes, and values he or she brings to the communication situation. Effective communication is more likely when there is some common ground between the two parties. While this notion of common ground between sender and receiver may sound basic, it often causes great difficulty in the advertising communications process. Marketing and advertising people often have very different fields of experience from the consumers who constitute the mass markets with whom they must communicate.

Noise

Throughout the communication process, the message is subject to extraneous factors that can distort or interfere with its reception. This unplanned distortion or interference is known as noise. Errors or problems that occur in the encoding of the message, distortion in a radio or television signal, or distractions at the point of reception are examples of noise. When you are watching your favorite commercial on TV and a problem occurs in the signal transmission, it will obviously interfere with your reception, lessening the impact of the commercial.

Throughout the communication process, the message is subject to extraneous factors that can distort or interfere with its reception. This unplanned distortion or interference is known as noise. Errors or problems that occur in the encoding of the message, distortion in a radio or television signal, or distractions at the point of reception are examples of noise. When you are watching your favorite commercial on TV and a problem occurs in the signal transmission, it will obviously interfere with your reception, lessening the impact of the commercial.Noise may also occur because the fields of experience of the sender and receiver don’t overlap. Lack of common ground may result in improper encoding of the message—using a sign, symbol, or words that are unfamiliar or have different meaning to the receiver. The more common ground there is between the sender and the receiver, the less likely it is this type of noise will occur.

Response/Feedback

The receiver’s set of reactions after seeing, hearing, or reading the message is known as a response. Receivers’ responses can range from non-observable actions such as storing information in memory to immediate action such as dialing a toll-free number to order a product advertised on television. Marketers are very interested in feedback, that part of the receiver’s response that is communicated back to the sender. Feedback, which may take a variety of forms, closes the loop in the communications flow and lets the sender monitor how the intended message is being decoded and received.

Analyzing the Receiver

To communicate effectively with their customers, marketers must understand who the target audience is, what (if anything) it knows or feels about the company’s product or service, and how to communicate with the audience to influence its decision-making process. Marketers must also know how the market is likely to respond to various sources of communication or different types of messages. Before they make decisions regarding source, message, and channel variables, promotional planners must understand the potential effects associated with each of these factors.

Identifying the Target Audience

The marketing communication process really begins with identifying the audience that will be the focus of the firm’s advertising and promotional efforts. The target audience may consist of individuals, groups, niche markets, market segments, or a general public or mass audience.

The Response Process

Perhaps the most important aspect of developing effective communication programs involves understanding the response process the receiver may go through in moving toward a specific behavior (like purchasing a product) and how the promotional efforts of the marketer influence consumer responses.

Traditional Response Hierarchy Models

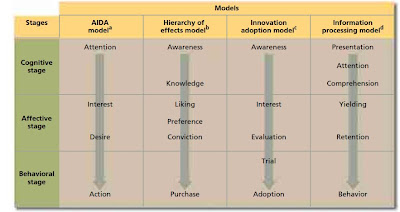

A number of models have been developed to depict the stages a consumer may pass through in moving from a state of not being aware of a company, product, or brand to actual purchase behavior.

The AIDA model was developed to represent the stages a salesperson must take a customer through in the personal-selling process. This model depicts the buyer as passing successively through attention, interest, desire, and action. The salesperson must first get the customer’s attention and then arouse some interest in the company’s product or service. Strong levels of interest should create desire to own or use the product. The action stage in the AIDA model involves getting the customer to make a purchase commitment and closing the sale. To the marketer, this is the most important stage in the selling process, but it can also be the most difficult. Companies train their sales reps in closing techniques to help them complete the selling process.

Their hierarchy of effects model shows the process by which advertising works; it assumes a consumer passes through a series of steps in sequential order from initial awareness of a product or service to actual purchase. A basic premise of this model is that advertising effects occur over a period of time. Advertising communication may not lead to immediate behavioral response or purchase; rather, a series of effects must occur, with each step fulfilled before the consumer can move to the next stage in the hierarchy.

The innovation adoption model evolved from work on the diffusion of innovations. This model represents the stages a consumer passes through in adopting a new product or service. Like the other models, it says potential adopters must be moved through a series of steps before taking some action (in this case, deciding to adopt a new product). The steps preceding adoption are awareness, interest, evaluation, and trial. The challenge facing companies introducing new products is to create awareness and interest among consumers and then get them to evaluate the product favorably.

The final hierarchy model is the information processing model of advertising effects, developed by William McGuire. This model assumes the receiver in a persuasive communication situation like advertising is an information processor or problem solver. McGuire suggests the series of steps a receiver goes through in being persuaded constitutes a response hierarchy. The stages of this model are similar to the hierarchy of effects sequence; attention and comprehension are similar to awareness and knowledge, and yielding is synonymous with liking.

Each stage of the response hierarchy is a dependent variable that must be attained and that may serve as an objective of the communication process. Each stage can be measured, providing the advertiser with feedback regarding the effectiveness of various strategies designed to move the consumer to purchase. The information processing model may be an effective framework for planning and evaluating the effects of a promotional campaign.

Alternative Response Hierarchies

Michael Ray has developed a model of information processing that identifies three alternative orderings of the three stages based on perceived product differentiation and product involvement. These alternative response hierarchies are the standard learning, dissonance/attribution, and low-involvement models.

The Standard Learning Hierarchy: In many purchase situations, the consumer will go through the response process in the sequence depicted by the traditional communication models. Ray terms this a standard learning model, which consists of a learn → feel → do sequence. Information and knowledge acquired or learned about the various brands are the basis for developing affect, or feelings, that guide what the consumer will do (e.g., actual trial or purchase). In this hierarchy, the consumer is viewed as an active participant in the communication process who gathers information through active learning.

The Dissonance/Attribution Hierarchy: A second response hierarchy proposed by Ray involves situations where consumers first behave, then develop attitudes or feelings as a result of that behavior, and then learn or process information that supports the behavior. This dissonance/attribution model, or do → feel→ learn, occurs in situations where consumers must choose between two alternatives that are similar in quality but are complex and may have hidden or unknown attributes. The consumer may purchase the product on the basis of a recommendation by some non-media source and then attempt to support the decision by developing a positive attitude toward the brand and perhaps even developing negative feelings toward the rejected alternative.

The Low-Involvement Hierarchy: Perhaps the most intriguing of the three response hierarchies proposed by Ray is the low-involvement hierarchy, in which the receiver is viewed as passing from cognition to behavior to attitude change. This learn → do → feel sequence is thought to characterize situations of low consumer involvement in the purchase process. Ray suggests this hierarchy tends to occur when involvement in the purchase decision is low, there are minimal differences among brand alternatives, and mass-media (especially broadcast) advertising is important.

The Low-Involvement Hierarchy: Perhaps the most intriguing of the three response hierarchies proposed by Ray is the low-involvement hierarchy, in which the receiver is viewed as passing from cognition to behavior to attitude change. This learn → do → feel sequence is thought to characterize situations of low consumer involvement in the purchase process. Ray suggests this hierarchy tends to occur when involvement in the purchase decision is low, there are minimal differences among brand alternatives, and mass-media (especially broadcast) advertising is important.

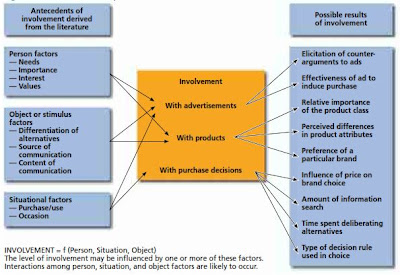

Understanding Involvement

Involvement is viewed as a variable that can help explain how consumers process advertising information and how this information might affect message recipients. One problem that has plagued the study of involvement has been agreeing on how to define and measure it. Advertising managers must be able to determine targeted consumers’ involvement levels with their products.

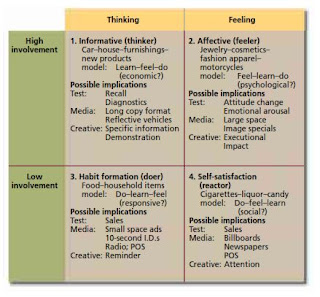

The FCB Planning Model

An interesting approach to analyzing the communication situation comes from the work of Richard Vaughn of the Foote, Cone & Belding advertising agency. Vaughn and his associates developed an advertising planning model by building on traditional response theories such as the hierarchy of effects model and its variants and research on high and low involvement. They added the dimension of thinking versus feeling processing at each involvement level by bringing in theories regarding brain specialization. The right/left brain theory suggests the left side of the brain is more capable of rational, cognitive thinking, while the right side is more visual and emotional and engages more in the affective (feeling) functions. Their model, which became known as the FCB grid, delineates four primary advertising planning strategies—informative, affective, habit formation, and satisfaction—along with the most appropriate variant of the alternative response hierarchies.

The FCB grid provides a useful way for those involved in the advertising planning process, such as creative specialists, to analyse consumer–product relationships and develop appropriate promotional strategies. Consumer research can be used to determine how consumers perceive products or brands on the involvement and thinking/feeling dimensions. This information can then be used to develop effective creative options such as using rational versus emotional appeals, increasing involvement levels, or even getting consumers to evaluate a think-type product on the basis of feelings.

Cognitive Processing of Communications

The Cognitive Response Approach

One of the most widely used methods for examining consumers’ cognitive processing of advertising messages is assessment of their cognitive responses, the thoughts that occur to them while reading, viewing, and/or hearing a communication. These thoughts are generally measured by having consumers write down or verbally report their reactions to a message. The cognitive response approach has been widely used in research by both academicians and advertising practitioners. Its focus has been to determine the types of responses evoked by an advertising message and how these responses relate to attitudes toward the ad, brand attitudes, and purchase intentions. Fevicol has always come up with innovative ads and has evoked responses from consumers.

The below model depicts the three basic categories of cognitive responses researchers have identified—product/message, source oriented, and ad execution thoughts—and how they may relate to attitudes and intentions.

The Elaboration Likelihood Model and Its Implications

Differences in the ways consumers process and respond to persuasive messages are addressed in the elaboration likelihood model (ELM) of persuasion. According to this model, the attitude formation or change process depends on the amount and nature of elaboration, or processing, of relevant information that occurs in response to a persuasive message. The ELM shows that elaboration likelihood is a function of two elements, motivation and ability to process the message. Motivation to process the message depends on such factors as involvement, personal relevance, and individuals’ needs and arousal levels. Ability depends on the individual’s knowledge, intellectual capacity, and opportunity to process the message. For example, an individual viewing a humorous commercial or one containing an attractive model may be distracted from processing the information about the product.

The elaboration likelihood model has important implications for marketing communications, particularly with respect to involvement. For example, if the involvement level of consumers in the target audience is high, an ad or sales presentation should contain strong arguments that are difficult for the message recipient to refute or counter-argue. If the involvement level of the target audience is low, peripheral cues may be more important than detailed message arguments. An interesting test of the ELM showed that the effectiveness of a celebrity endorser in an ad depends on the receiver’s involvement level. When involvement was low, a celebrity endorser had a significant effect on attitudes.